5本の指でピアノを弾くより前に、おうちでとり組みたい活動

昨今プレピアノレッスンを取り入れていらっしゃるお教室はたくさん存在します。

私も2歳からのプレピアノレッスンをおこなってきました。

(2022年4月より親子ではぐくむプレピアノ【つむぎコース】開講です!)

そして、2021年8月に2歳の誕生日をむかえた娘に、2021年9月よりプレピアノレッスンをおこなっています。

我が子の成長を間近にみながら、娘より少しお姉さん、お兄さんのレッスンをしていると、いろんなことを感じます。

今日は5本の指でピアノを弾く前に、おうちでとり組みたい活動についてまとめてみます。

(レッスン内でしている方もいらっしゃるとは思いますが、日常に必要な動作は家庭での活動ほど、身につくものはありません。)

娘がピアノを弾くにあたって、ピアノ講師である私が気を付けている点は大きく分けて2つ。

- 腕全体を大きく使う動き

- 指先を細かく使う動き(3指で支えるなど)

「大きな動き」と「小さな動き」です。

大きな動きで腕が体にくっついているのを知る

何を当たり前なことを…

と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、「腕は体にくっついている」という認識が抜けている生徒をたくさんみてきました。

体全体を使って腕を動かす活動は現代の生活であまりない動作かと思います。

ボールを遠くに投げたり、外での遊びで気づけることはたくさんあるのです。

でも今ではボールを思いっきり投げられる場所はほぼありません。

おすなばで遊んだり、おちばで遊んだりも良いと思います。

おうちの中でできることといえば…

- お絵描き

- ねんど

- お洗濯

- ひも通し(少し長めのひも)

- リトミック

- おきがえ

などを通して、腕全体を使う動きを学んでいきます。

これらの活動は腕を大きく使うと同時に、細かい動作もあるものが多いです。

そちらについても少し触れていきます。

お絵描きは大きくかく動きから

なるべく大きな場所に腕全体を使ってだいたんにかく動作。

「線にはみ出ないように」「この枠内に」というのはその次。

まずは腕全体を大きく使っていきます。

我が家の場合、水で落とせるクレヨンで、気兼ねなくメラニンスポンジが使える机にだいたんに描いていました。(メラニンスポンジで剥げても良い机)

お洋服も汚れるので、スモックがあると便利です。

子どもははじめは大きな動きからまなび、小さな動きに移行していきます。

娘ももう「紙におえかき(細かい動き)」をするようになったため、大きな場所に描くことはなくなってきました。

ねんどは全身運動

ねんどは実は全身運動。

そして想像力も磨かれます。

おままごともできるので、子どもにとっては大切な活動です。

ねんどの特徴が、少しかたい、ということ。

そのため、指先はもちろん、手のひらや腕の筋肉もよく使います。

棒で伸ばしたり、型抜きしたり、後述しますがはさみの導入をしたり、いろんなことができます。

レッスン室ではできないねんど、おうちでたくさんやってもらいたい遊びです。

お洗濯のお手伝いがてら…

毎日のお洗濯のお手伝いがてら、腕全体を使う活動ができます。

タオルや自分の服などを、両手に持ってパンパン!

それだけで、腕のしなりやそれにともなう全身の動きが経験できます。

まだ小さな子どもは「経験しておく」ということがとくに大切です。

その動きが何につながるのか?は知らなくてもいいんです。

経験しておくことで必要な時に必要な動きをひっぱりだすことができます。

お手伝いをお願いしてみてください。(時間は2倍以上かかりますので時間があるときに…)

ひも通し

ひも通しは指先を使って行うイメージが大きいですが、ひもを引っ張るときに腕全体を使っています。

ひも通しの導入にペグ差しを使いました。

我が家はまずはリングテンからはじめ、ぽっとん落とし、100均に売ってあるダボさし、モール通し…さまざまな活動を通して指先を使えるようにしていきました。

ひも通しの台紙は、印刷物をラミネートし、パンチで穴をあけるだけで完成します。

もしくはダボさしでも使っているパンチングボードの小さいもの(子供が手で持てるサイズのもの)でも代用ができます。

こんなにかわいいものもあるようです。

リトミック活動はぜひ楽器も使って

娘がうまれた時からおうちでリトミックをしてきました。

たいそれたものではなく、「音楽を楽しみ、全身で表現する」をメインに行っています。

自作の歌や、童謡、CDを使って…

娘と私、1対1でもできることはたくさんあります。

リトミックのよさはたーくさんありますが、話がそれてしまうのでおいておいて…

ぜひ活動に楽器を使ってみてください。

子どもにとって音が刺激になり、腕全体を使う活動になります。

(例えばタンバリンやすず、たいこなど、おうちで楽しむためなら100均のもので十分です。)

どうやって活動してるかというと、音楽に乗ってリズムを刻むだけです。

静かな部分は小さく、にぎやかな部分は大きく、音楽が止まるところは止まったりしています。

(本当に簡易版のリトミックです。)

CDはなんでもOKですが、我が家はこちらを使っています。

おかあさんといっしょや朝のEテレで使われている曲がたくさん収録されています。

英語のCDはこちら。

おきがえも子どもにとっては大切な日常動作

おきがえもまだ小さい子どもには一大事。

腕を大きく使ったり、腕を使うために体をひねったり、指先を使ったり。

とてもいい動作がたくさん含まれています。

知育活動でもボタン付けやジッパーを動かす活動がありますよね。

(より細かな動きになります。)

体をどう動かすとこの動きができるのか、子どもはよく観察しています。

5本指の導入は細かい動きができるようになってからでOK

細かい動きはまさにピアノを弾く上で大切になってきます。

子どもの手は、軍手を3枚つけたような感覚なのだそうです。

細かい動きがいかに難しいか、わかりますよね。

ピアノを5本の指で弾いていく前に日常でしっかり手のひらや指先をつかった活動ができていることが大切になっていきます。

例えば…

- えんぴつを持つ

- はしを持つ

- はさみを使う

これらができてからでも良いと思います。

特に1の指、5の指は慎重に導入するべきだと思います。

おうちでの活動でも、いきなり細かい動きをするのではなく

- 手のひら全体でものをつかむ(~1歳)

- 指先でものをつまむ(1歳前後~)

しっかり段階を経て2歳前後からえんぴつやはさみなどの「道具を使った動き」を身につけていきます。

えんぴつの導入にはいろんな活動をしてから

えんぴつを持つまでにもいろんな活動をしてきました。

前述したぽっとん落としやダボさしもまさにそうです。

少し細いものをグーで握るのではなく、指先をすぼめた形でつかむ動作をたくさんしてきました。

感覚的にですが、子どもはグーで握れない短さのものは指先でつかもうとします。

なのでダボはとてもいい活動でした。

なにも教えていませんが、自然とこの形で持つようになりました。

まだ1歳前後だと、口にする心配はあるので大人の方の目の届くところで活動してくださいね。

積み木もよい活動です。

くもんの積み木は1歳からのリトミックでも、ピアノレッスンでも使っていて、我が家に2つあります。

そしてクレヨンへの導入も、有名なベビーコロールを使いました。

自然にいい形でもてるクレヨンです。

このような活動を通して、それらしく持てるようになっていきます。

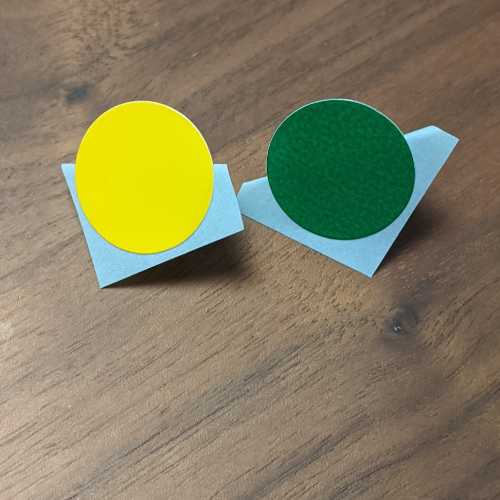

シール貼りもたくさんしておきたい活動

指先を使う活動としてはシール貼りもたくさん経験しておきたい活動です。

子どもはシールが好きですよね…

台紙のシールがなくなるまで貼ってくれます。

はじめはシールをはがすのも難しいです。

少し手間ですが1枚ずつきりとってシールをつかみやすいように折ってあげていました。

(永遠に貼られるのでその日のものだけ出しておきます。)

まずは自由に貼ることから。

次に決められた場所に貼れるようにしていきます。

シールを貼る動作はたくさんの細かな動作を組み合わせて行っているので、子どもにとってとても刺激になる活動です。

シールのワークも気に入ってやっています。

おはしの導入はトングから

おはしは親指、人差し指、中指がしっかりと使えなければうまく使えません。

指を使うのはどれも同じ過程をふみます。

手のひらで大きなものをつかむ、指先で小さなものをつまむ、道具を使う。

この道具の段階で、おはしの前段階でまずはトングを利用しました。

100均で手に入る先端が樹脂製のふつうのトングです。

小さなものをもてるようになったころから使用しています。

はじめはポンポンボールや、ヘアゴム、ヘアピンなどをおままごとがてらつまんでいました。

今は小さなごみもつまめます…(笑)

トングのサイズからピンセットサイズ、トレーニング箸にしていくのが理想です。

はさみは樹脂製はさみで粘土を切ることから

はさみは2歳ころから取り入れたい活動です。

指や手のひら、腕をどう使っていけばはさみが使えるのか子どもは使いながら理解していきます。

最近はちゃんと切れるけれど危なくない子ども用のはさみがあるので、しっかり見られるときはそのはさみを使っています。

でもずっと見ていられるわけではないですよね。

そして2歳前後の子どもははさみを1度使うとはさみにとても魅力を感じます。

樹脂製のはさみをねんどと一緒に使うことで、娘ははさみをとても上手に使えるようになりました。

樹脂製のはさみは本来あまりいいとされていません。

本当に切れなくて危なくない分、切れないので子どもが嫌がってしまうのです。

でもねんどを切ってみると、すんなり切れました。

ねんどを棒状に伸ばしたものを切る練習からはじめました。

切り方が分かってからは、ねんどのお道具箱にいれ、勝手に使っています。

しっかり横について見れるときはちゃんとした子ども用のはさみを使わせます。

はさみのワークもとても楽しくやっています。

親指、人差し指、中指をまずは上手に使えるように

細かな作業をするときにまずは親指、人差し指、中指の3指が上手に使えるようにしていきます。

特に親指は他の指と役割が違います。

主につかむ、支える役割をもちます。

ピアノを弾く上で親指はとてもキーマンです。

最近は親指の筋肉や関節が弱い子が多いように思います。

例えば鉄棒をしたり、ぎゅっと握ったりの活動でピアノを弾く時に親指がうまく使えるようになっていきます。

子どものおもちゃは大抵この3指を使うものがたくさんです。

日常生活ではこの動きがたくさん出てきます。

遊びの中でしっかりと必要な力を身につけることが大切です。

ピアノの5本指導入は急ぐ必要はない

ピアノは5本の指を当たり前のように使っていきます。

しかし、その時期を急ぐ必要はありません。

親指と小指の導入はむしろ慎重に行うべきです。

日常生活で、必要な段階の活動ができてからでも十分です。

5本指で弾くということよりも、もっと成長にあったアプローチをしてあげた方が子どもの発達にとって無理なく進めることができます。

「なんでもはやければいい」という考えは子どもの発達の邪魔になる場合があります。

その子がいまできることは何か?

その活動は今の成長過程で無理がないのか?

幼児期は成長に個人差があり、著しいため特に注意が必要な時期です。

おうちの方はしっかりお子さまの今の状況を観察してあげてください。

Sakiピアノ教室では2022年4月から新しく親子ではぐくむプレピアノ【つむぎコース】を開講します!

幼児期の活動はおうちで遊びながらできることがたくさんあります。

お子さまの1番近くにいるおうちの方と、講師とが一体となって、お子さまの成長をサポートしていくものです。

ピアノの講師ならではの、「ピアノ導入前に習得しておきたい力」というのを中心に活動していきます。

コメント