ただの模様である音符を読めるようにするには?

八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。

音符は意味のわからない方からしたら、ただの模様…

だけど、学んでいくことで、全世界共通言語に変わっていきます。

1つ1つステップを踏んで学んでいくことで、音になり、リズムになり、音楽になっていきます。

実は…ピアノという楽器を学んでいるのと同時に、全世界共通言語を学んでいるんです!

「ただの模様」の意味を理解するには

皆さんが今見ている文字も、意味が分からない人からしたらただの模様です。

でも、日本人である私たちは小さいころから文字に触れ、発音を学び、意味を学んできました。

楽譜を読むのも、同じようなステップがあります。

音符を読めるようにして、リズムを読めるようにして、書かれている記号の意味も勉強していきます。

そして、音を音楽にするために、伝え方を学びます。

楽譜を読むって、とても多くの学びが必要なんです。

特に幼児期の子どもたちにとっては1つ1つの学びをさらに細かく学んでいきます。

幼児期の子どもが音符が読めるようになるには

幼児期の子どもは大人と何が違うかというと、経験が大きく違ってきます。

大人は教えなくても自分でどんどん考えていきます。

子どもは感覚の部分がすぐれているので、発見するのは得意ですが、そこに規則性があることは大人が気づかせてあげないといけません。

楽譜にはたくさんの音符が書かれています。

でも、音符だけ学んでいたら、前から1つずつ読んでいってしまうんです。

これは決して悪いことではないのですが…

りんご

という単語に対して

り!

ん!

ご!

と読んでいるようなもので、前と後ろのつながりやそこに単語としての役割があるということに気付かせてあげる必要があります。

単語としての役割が分かると、どのように伝えるべきかも分かってきます。

音符での前後のつながりを見ていくには、まず、音符がどのように移動しているか理解する必要があります。

では、楽譜上で音符はどのように動くのでしょうか?

そのように動いたとき、鍵盤上ではどう動くのでしょうか?

実はそこをすっ飛ばし(理解していると勝手に大人が解釈し)レッスンを進めていると…

音符が上に進んでいるのに同じ音を弾いたり、1つ飛んでいるのに隣を弾いたり、そんなことが多発してしまいます。

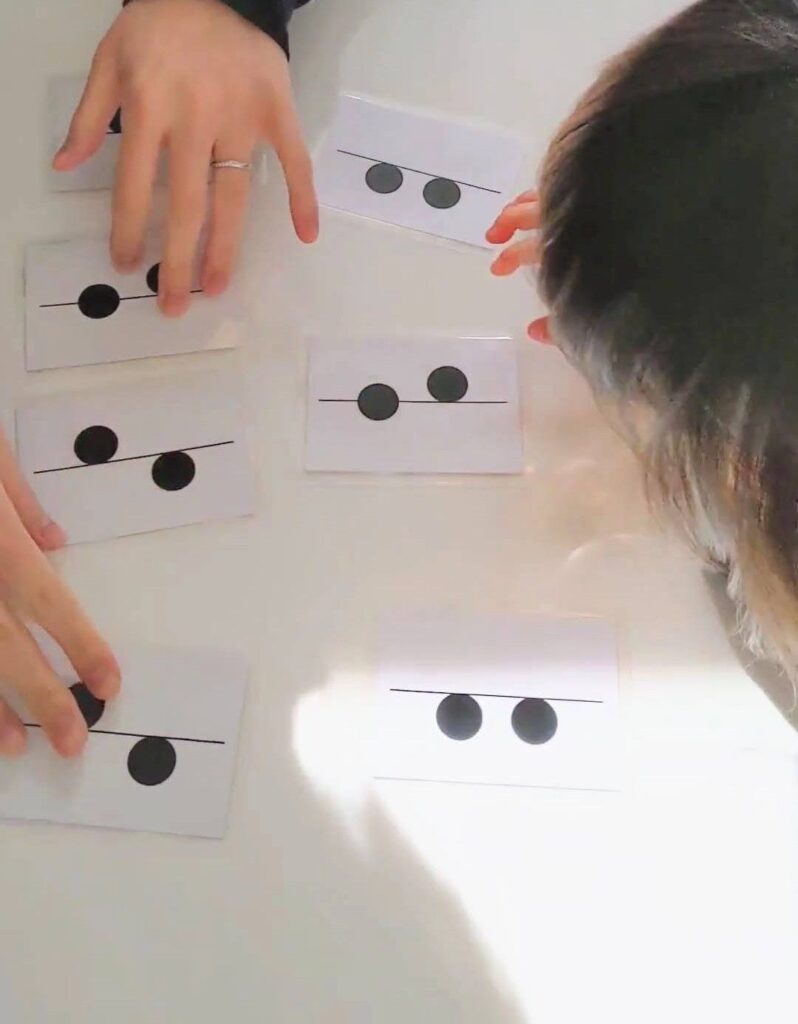

その音の動きだけに着目して活動できるようにしたのが、2歳からの模様よみ教具。

線と、〇だけでできたシンプルな教具です。

こちらの教具は2歳から親子ではぐくむプレピアノレッスンでも使用しています。

一般販売もしており、これを使った先生方からは、なんと中学生にも使用し、とても効果的だったとお声をいただいています。

このシンプルな教具で上、下、一緒を学んでいきます。

そして、楽譜上でも同じように確認していきます。

私たち、ピアノに携わる人間も楽譜を見るときは実はザっと形で確認していることが多いです。

もちろん1音ずつの確認はしていますが、音がどのような形をしているか瞬時に判断し、経験則から指づかいを瞬時に判断し、弾いています。

〇だったら〇を描くし、□だったら□を描く。

そんな感覚で楽譜を読んでいます。

模様よみは音符を学ぶのと同時に学んでいきます。

ドレミの音符を学ぶのと同時に、模様よみも学んでいきます。

2つの音が出てくるということは、そこに線ではない形が存在しているということです。

もし3つの音を学べば、一緒なのか、隣なのか、1つとびなのかという選択肢が出てきます。

学べば学ぶほど、脳から指へ命令する選択肢が増えていきます。

1つとびまではいいけど、2つとび…3つとび…となると急にフリーズしてしまう子もいます。

楽譜上ではちょっとした差です。鍵盤上でもちょっとした差です。

でも、それが形(音楽、メロディー)になると大きな違いです。

なので、選択肢が少ないうちからアプローチをする必要があると思います。

子どもは覚えなくても、気づかせてあげるだけでそっちの回路が開き、スムーズに進みます。

ぜひ、模様よみを効果的に使って、楽譜を楽に読んでいきましょう😊

親子ではぐくむプレピアノ【つむぎコース】は

- 八王子市緑町教室

- 八王子市みつい台教室

- オンライン動画レッスン

を展開しています。

教えない!感覚で学べる特製教具、カリキュラムを使い、親子での音楽時間を楽しめるレッスンです。

お子さまの「今」に寄りそい、幼児期だからこそ育てられる力を引き出していきます。

お子さまに「楽しい!」からピアノの世界を見せてあげませんか?