「部分練習が意味をなさない理由」〜“通し”と同じ条件で練習していますか?〜

八王子市Sakiピアノ教室、飯沢です。

ピアノの習い事をしていると、必ず通る「部分練習」。

実は部分練習は、やり方を間違えていると、中々成果として現れません。

「ここだけ、こういうふうに練習しておいてね」と伝えて、生徒も練習はしているんだけど、実際通して弾いてみるとミスが出る。

「ちゃんとその部分は弾けていたのに…」と不思議に思った経験はありませんか?

それ、あるあるですよね。

実は「弾けていた」のではなく、「その条件下では弾けていただけ」なのかもしれません。

たとえば、テンポが違ったり、前後の音の流れがなかったり、意識の配分が異なったり…。

つまり、部分練習はその“部分だけ”を見ると完成度が高くても、本番(=通し)と違う環境で練習していては、本番では力が発揮できないことがあるのです。

特に、子どもにとって“全体の中の一部だけを取り出して練習する”というのは、実は頭の中で色々なことを整理する必要がある、ちょっと難しい考え方なのです。

それを理解していないと、「できているのに、なぜできないの?」というジレンマに陥りやすくなります。

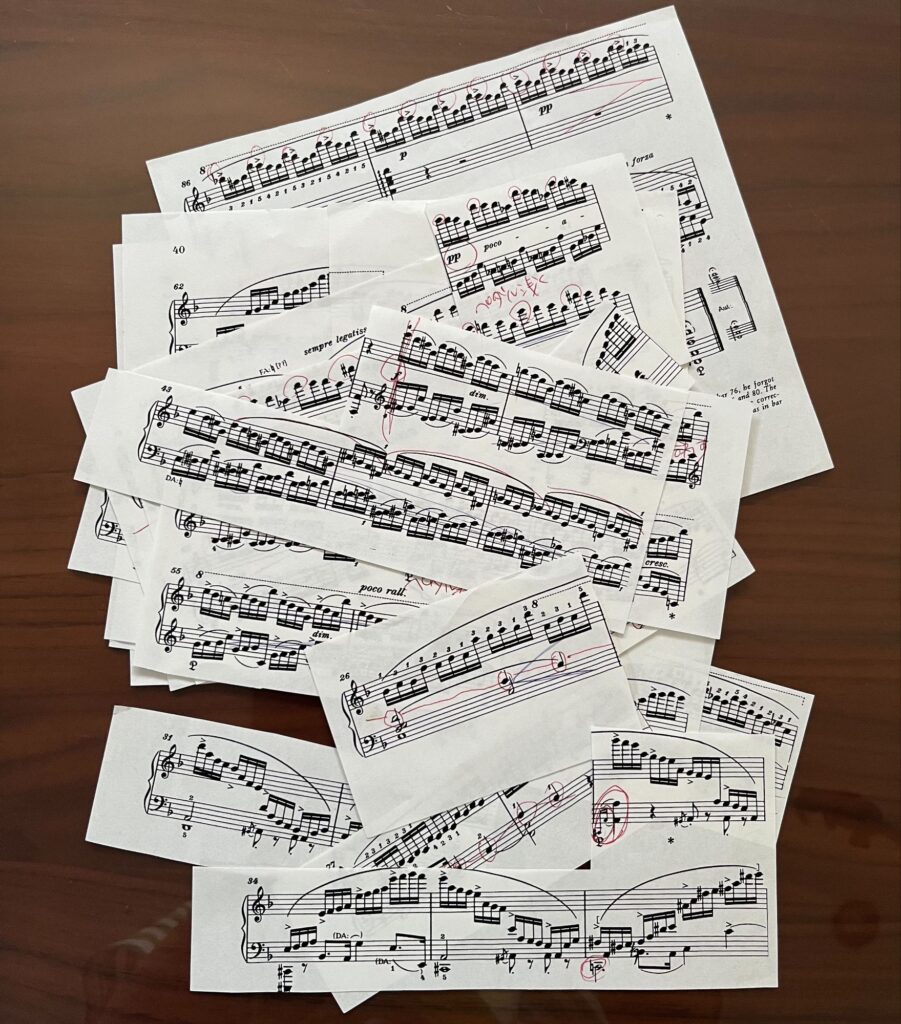

この写真、何だと思いますか?

これは私が音大受験の時に使っていた部分練習用の楽譜。

部分練習が苦手だったから、強制的に部分練習できるようにしたものです。

何かで調べたわけでなく、何かを教わったわけではなく、自分で考えて編み出した練習方法。

この練習があったから、部分練習とはなんなのかを掘り下げられるようになりました。

今日は、「部分練習の落とし穴」について掘り下げ、

- どうすれば効果的な練習になるのか?

- そして、それをどう伝えれば良いのか?

自身のピアノ歴や、指導歴を通じて感じた、具体例を交えながらお伝えします。

部分練習の「つもり」が通用しない理由

「ここの2小節だけやってきてね」

この一言、意外と伝え方が難しいものです。

なぜなら、子どもは“部分”を“全体から切り離して”練習するという感覚が、まだ身についていないからです。

そしてもうひとつ。

部分練習は、“通しと同じ条件”で行わないとあまり意味をなさないという前提があります。

例:テンポのズレ

部分ではゆっくり練習しているのに、通すと急に速くなってミス連発。

もしくは逆に部分練習では早く弾いていたり…

これは、テンポに適応する準備ができていないからです。

つまり、「実際に弾く速さで、前後の流れの中で弾く練習」をしていなかったことが原因です。

これは片手練習の時にも当てはまり、特に左手だけ練習させると急にテンポが遅くなったりします。

しっかりと、実際弾く速さでの練習が必要です。

例:前後の流れが分断されている

前後のつながりがない状態で練習しても、実際に通したときの“音の接続”や“体の動き”が整っていない。

それはまるで、パズルの一片だけを磨いても、全体の絵が完成しないようなものです

以前記事にした、譜読み法にも書いていますが、全体を見れているかが大きなカギ。

一生懸命部分練習しても…

- 音の強弱

- そこのエネルギー

- 腕や肘、手首などの角度

- 体、頭の位置

などなど…

これらが、全体を通す時に一致しているか、確認していく必要があります。

例:集中力・緊張感の違い

通す時は多少は“本番の気持ち”になって弾いています。

でも部分練習は「ここだけやればいい」という安心感で集中力が分散しがち。

これは大人でも同じです。

まずは数をこなさなければいけないのは事実としてありますが、どんな数をどうこなしたか?に目を向けられるようになると、今よりもより少ない時間で大きな成果が表れるでしょう。

効果的な部分練習のコツ

では、どうすれば効果的な部分練習になるのでしょうか?

答えはシンプルで、

通すときと同じ条件下を再現する

これを意識することです。

初心者でも意識しやすいポイントは以下の3つです。

- ①テンポを同じに

-

ここで勘違いをしていただきたくないのが、本番のテンポだけで練習したらよいのか?ということ。

それは話が別です。

ゆっくり練習も大切。(これも注意がいる練習方法ですが…)

うまくいかないから、部分練習をしているわけなので、ゆっくりと確認をする必要があります。

ですが、最後は本番と同じテンポで部分練習を行うこと。

テンポを上げる過程も意識しておくと◎

- ②前後のフレーズを少しだけ含める

-

「1〜4小節だけ」ではなく、「2〜6小節」など、始まりも終わりも“通し”を意識したつなぎ方に。

まずは必ず、ピンポイントでの練習を行います。

それが出来たら、次は少しずつ前後を増やしていき、1フレーズにしていきます。

1フレーズにしたら、その前後のフレーズも見てきます。

部分練習ではできたところの音楽を接続していく作業が必ず必要です。

ここをすっ飛ばして、いる人がかなりいるように感じています。

- ③環境も整える

-

イスの高さ、楽譜の位置、時間帯など、いつもと同じ環境で練習することが大切。

これは本番前にはより気にかけていただきたい項目です。

緊張感や集中の状態も含めて「いつもどおり」をつくっておく。

練習は“本番を想定して”はじめて力になる

部分練習は、やり方ひとつで意味を持つことも、持たないこともあります。

単に「ここの部分を弾けるように」ではなく、「通しと同じ条件」で練習することを意識するだけで、驚くほど安定した演奏に近づいていきます。

これは、子どもにも、大人にも言えることです。

逆に言えば、条件が違うままいくら繰り返しても、本番では“弾けない”という現象が起こり続けるでしょう。

だからこそ、教える側も「部分練習とはなにか」をしっかり理解し、練習の「質」を高めていく視点を持ちたいものです。

一つひとつの練習が、確実に力になるように。

“意味のある練習”を、これからも大切にしていきましょう。